Die Frage im ersten Teil war, warum wir — die Generation Web2.0 — unsere zwischenmenschliche Kommunikation so dankend immer mehr ins Web verlagern und uns vor der Welt dermaßen entblößen, als gäbe es kein Verlangen mehr nach Privatheit.

Experimente an der eigenen Identität

Die Geschichte der computervermittelten Kommunikation ähnelt witzigerweise der Entwicklung des Miteinander vom 18. ins 19. Jhd. In Zeiten des Web1.0 sah die Welt die Virtualität des Internets noch als einen anonymen, sicheren Ort an, an dem die virtuellen Räume wie im 18. Jhd. als Treffpunkte der Geselligkeit und der zwangslosen Plaudereien genutzt wurden. Die Virtualität bat sich als Labor an, für Experimente an der eigenen Identität.

Du bist, was Du zu sein vorgibst

Die Pygmalionssage behauptet: »Du bist, was Du zu sein vorgibst« und wir seien nicht durch unsere Geschichte eingeengt — gleichauf in welchem Sinne — sondern könnten uns stets neu erschaffen, sofern uns der Freiraum dafür geboten wird. Für die meisten Menschen ist diese Behauptung jedoch in der Realität entweder nur schwer oder gar nicht umsetzbar.

In der Virtualität hat man aber einen sicheren Ort, an dem die Identität konstruiert oder rekonstruiert werden kann. Sie ist der Spiegel, auf dessen anderer Seite die eigene Identität nach eigenem Ermessen frei gestaltet werden kann. Jeder hat die Chance, multiple Persönlichkeiten auszuprobieren und sich damit eventuell komplett neu zu entdecken.

Ein sicherer Raum allein reicht jedoch nicht aus, um eine Persönlichkeitsveränderung durchzuführen. Allerdings kann die Virtualität ein Floß oder die Leiter, also ein Übergangsraum sein, den man hinter sich lässt, sobald man einen höheren Freiheitsgrad erreicht hat. Es kann als der nötige Freiraum angesehen werden, der laut der Pygmalionssage dazu notwendig ist, eine Veränderung des Ichs herbeiführen zu können.

Die Kreierung der Wunsch-Identität

Die Kreierung der Wunsch-Identität im Schutze der Distanz des Mediums lässt sich online einfacher gestalten als im realen Leben. Es ist vergleichbar mit einem Spiel, dass nach Erik Erikson ein wichtiger Aspekt unserer individuellen Bemühungen um die Schaffung einer Identität ist. Er nennt ein Spiel als eine Situation, in deren Unwirklichkeit wir uns preisgeben und enthüllen können.

„Die Annonymität der Unwirklichkeit […] bietet dem Einzelnen eine Fülle von Möglichkeiten, unerforschte Bereiche seines Selbst auszuleben. […] Das Spiel steht für die Unterschiedlichkeit, Vielfältigkeit, Heterogenität und Zersplitterung […] in dem durch die Entwicklung mannigfaltiger Personae auf kontrollierte Weise mit verschiedenen Merkmalsbündeln experimentiert werden kann um herauszufinden, wohin sie führen würden.“ [3]

Die Web2.0 Generation wünscht aber implizit keinen Schutz der Anonymität mehr. Jeder soll wissen, wer es getwittert hat, wer es in den Blog geschrieben hat oder wer hinter einer MySpace Seite oder einem YouTube Video steckt. Wir sind mitteilungsbedürftig wie vielleicht noch nie, doch gehen wir damit nicht in der realen Öffentlichkeit hausieren, nein, uns ist unser Publikum nämlich nicht egal. Wir setzen alles darauf eine bestimmte Gruppe anzusprechen. Unser ganzes Tun ist nur noch Zielgruppenorientiert ausgerichtet.

„Der Rückzug der Menschen aus dem öffentlichem Raum hatte sich bereits vor dem Aufkommen der elktronischen Massenmedien angekündigt […] dennoch leisteten diese einen wichtigen Beitrag zum Niedergang öffentlichen Lebens. […] Dadurch, dass sich die Fernsehkamera quasi stellvertretend durch die Welt bewegt und diese Bilder in die Wohnzimmer vermittelt, […] werden geografische Kontexte und körperliche Präsenz durch die Öffentlichkeit der elektronischen Massenmedien substituiert. […] Die »Bildschirmwand« zu den fernsehvermittelten Nachbarn werde vielfach als dünner empfunden, als die Wände zu den realen Nachbarn und zum unmittelbaren Umfeld. […] Unmittelbare Formen des Dialogs und der Geselligkeit werden durch den gemeinschaftlichen Konsum von Einweg-Kommunikation aus dem Fernseher verdrängt.“ [2]

Wir schauen aber schon lange kein TV mehr, da kaum einer von uns noch Zeit und den Willen hat, eine 30-minütige Sendung, die vollgespickt mit Werbung ist, am Stück anzusehen. Nein, wir holen unseren Content aus Videoportalen alá YouTube und Co.

Die aktuellen Bilder des Tages holen wir uns von Flickr — dem Auge der Welt, wie es gern mal benannt wird. Wir lesen auch schon länger keine Zeitungen mehr, in denen ja sowieso 90% auf uns Individuen nicht zugeschnittene Themen abgedruckt werden. Nein, wir informieren uns durch Aggregation von Interessens-selektierten RSS und Twittermeldungen (Mashups), Blogs und Foren. Wir wollen nicht mehr das sehen (bzw. lesen), was wir zu sehen (bzw. lesen) bekommen sollen, nein wir wollen alles sehen, was uns gefallen könnte! Wir wollen kein Push-Content mehr, wir wollen reinen Pull, und diesen bitte nur aggregiert und säuberst gefiltert.

Wir wollen individuelle Auswahl an Informationen über verschiedene Kommunikationsmodi. Wir wollen uns den Urtraum der Aufklärung erfüllen und uns selbst aufklären und nicht durch Medien aufklären lassen [E. Kant]. Wir wollen die Informationshierarchien abbauen und nicht mehr nur passiver Konsument sein. Wir sind mitteilungsbedürftige Gestalten, die sich fortwährend austauschen wollen. Wir sind der Sender! Millionen ‚unserer‘ schaffen die Inhalte für uns und unsergleichen und werden somit zu höchst produktiven Produzenten. Wir unterhalten uns, organisieren unser Wissen und unsere Interessen. Wir finden Leute, auf die wir im realen Leben vielleicht nie treffen würden.

Vielleicht wollen wir deswegen keinen „reinen“ Smalltalk mit Leuten auf der Straße mehr führen. Die Wahrscheinlichkeit in einer lokal begrenzten Umgebung einen Gesprächspartner zu finden, der sich für ähnliche Themen interessiert wie man selbst, ist sehr gering. „Nicht die Geselligkeit lässt uns ins Netz schweifen, […] sondern der Überdruß am anderen, die Angst vor seiner körperlichen Präsenz.“ [5] Im Web2.0 hingegen existiert keine Bindung an Zeit, Ort und Körper, sodass theoretisch die gesamte Welt offen steht und Interaktionssituationen ermöglicht, an denen zahlreiche Individuen gleichzeitig beteiligt sind, die keine geografische Gebundenheit und körperliche Präsenz voraussetzen.

Im 18. Jhd. fühlten sich die Menschen durch „persönliche“ Kommunikation bedrängt und wollten mit „Problemen“ Anderer nicht belästigt werden. In der Öffentlichkeit wollten sie sich nur gelassen-gesellschaftlich amüsieren. Wir — so scheint es — fühlen uns aber genau durch solche gesellschaftlich gelassene non-sense Kommunikation belästigt und wollen genau nur das Miteinander, das uns anspricht, mehr nicht.

„Fast scheint es, als mache erst die Distanz eine Person wieder interessant. Wer das Pech hat mit uns Tür an Tür zu wohnen, der ist uns keines Aufwands wert. In einer Vielzahl von Situationen ziehen wir das Abstarkte, Entfernte und Unwirkliche dem Anwesenden, Lebendigen und Realen vor.“ [5]

Es entsteht eine neue Ökonomie der Aufmerksamkeit. Jeder Mensch will insgeheim auffallen, sich von der Menge abheben, sich anderen mitteilen. Früher war es nur durch das äußerliche Auftreten wie Kleidung und Haarfarbe möglich — zudem begrenzt durch geografische Schranken.

Im Zeitalter des Web2.0 können wir uns der ganzen Welt und vor allem denen mitteilen, die unsere Meinungen teilen. Um Andere allerdings am besten zu erreichen, muss man etwas von sich preisgeben, denn nur wer viel von sich preisgibt wirkt interessant. Also schaffen wir uns eine Identität, die unserem Ideal und dem, was wir anderen dadurch mitteilen wollen, entspricht und wollen die ganze Welt über unsere Existenz informieren — über unsere körperlichen Grenzen hinaus. Der Aktionsradius eines Einzelnen wird immens erweitert. Jeder kann sich unvergesslich machen, sich „ein eigenes Denkmal setzen“ und Teil eines größeren als man selbst sein.

Die computervermittelte soziale Interaktion des „ersten Internets“ — also in MUDs und Chats — setzte dagegen stark auf Anonymität, Entleiblichung und sowohl räumliche als auch soziale Entkontextualisierung, um sich innerhalb computergenerierten Sozialräumen gegenüber fremden Interaktionspartnern unabhängig der physischen Erscheinung, Körpersprache, Kleidung, Stimme, Sprechweise und Herkunft darzustellen.

„Schriftliche Selbstbeschreibungen und selbstgewählte Namen fungieren im virtuellen Raum als Mittel zur Inszenierung der eigenen Person und als textuelle Maske, hinter der sich die Schreiber verbergen können.“ [2]

Das Medium wird auf diese Weise immer mehr zu einer instabilen Hülle der Wahrheit. Niemand kann mehr mit Sicherheit sagen was wahr ist und was nicht, was real ist und was fiktiv. Die Kultur der Simulation behauptet sogar, dass alles real ist, was funktioniert. Also auch die fiktive Existenz einer Identität, die beim Publikum gut ankommt.

„In einer Umgebung von Fremden besitzen Menschen, die die Handlung, Erklärung und Bekenntnisse einer Person miterleben, normalerweise keine Kenntnis von deren Geschichte und haben auch in der Vergangenheit ähnliche Handlungen, Erklärungen und Bekenntnisse jener Personen nicht erlebt. Deshalb ist es diesem Publikum nicht möglich, am Maßstab externer Erfahrungen mit dieser besonderen Person zu beurteilen, ob man ihr in einer bestimmten Situation glauben kann oder nicht. […] Ob jemand vor einem fremden Publikum vertrauenswürdig wirkt oder nicht, hängt folglich davon ab, ob es ihm gelingt, die eigene Person im Rahmen der unmittelbaren Situation — wie ein Schauspieler im Theater — vor einem anonymen Publikum durch Sprache, Gestik und Kleidung überzeugend zu inszenieren.“ [2]

Wenn das Medium jedoch weder Gestik noch den Blick auf den Protagonist »just in time« kaum erlaubt (es sei denn durch einen Videochat) müssen andere Wege gefunden werden authentisch (echt) zu wirken. So wird sich bspw. fleißig Fotografien bedient, die den Online-Freunden suggerieren sollen, dass man in genau dieses Profil passt, welches man spielen wolle. Möchte ich eine Partymaus sein, stelle ich einfach ein paar lockere Fotos ein. Gleichauf ob die Fotos von einer oder von dutzenden Partys stammen, die Quantität entscheidet letztendlich über die vermittelte Botschaft. Ein Nerd, der ein paar Fotos vorweisen kann (auch wenn diese montiert seien), wäre also in der Lage seine erfundene Wahrheit über das »Partymaus-Ich« glaubhaft zu spielen.

Während die Chatter und MUDder durch die Entkontextualisierung keine unerwünschten Auswirkungen persönlicher Offenbarungen auf ihr Offline Leben zu befürchten hatten, steht die Web2.0 Generation mit ihrem virtuellen Leben mitten in ihrem richtigen Leben. Die Chatter führten noch eine »räumlich-soziale Doppelexistenz«“ und verbanden selten ihre realen Kontakte mit ihren virtuellen. Unangenehme, uninteressante aber auch aufdringliche Personen können im Chat oder MUD konnten so durch einen einfachen Mechanismus ignoriert werden. Unerwünschte Begegnungen mit Personen, die »different« zu sich selbst eingestuft werden, konnten also gezielt kontrolliert und notfalls unterdrückt werden.

Die Web2.0 Generation kann dies nicht mehr. Ihre richtige Identität verschmilzt mit ihrer exhibitionistischen virtuellen Identität zu Einer. Ihre Entblößung reicht hin zur privaten Adresse, an denen bspw. Stalker ihre Freude hätten.

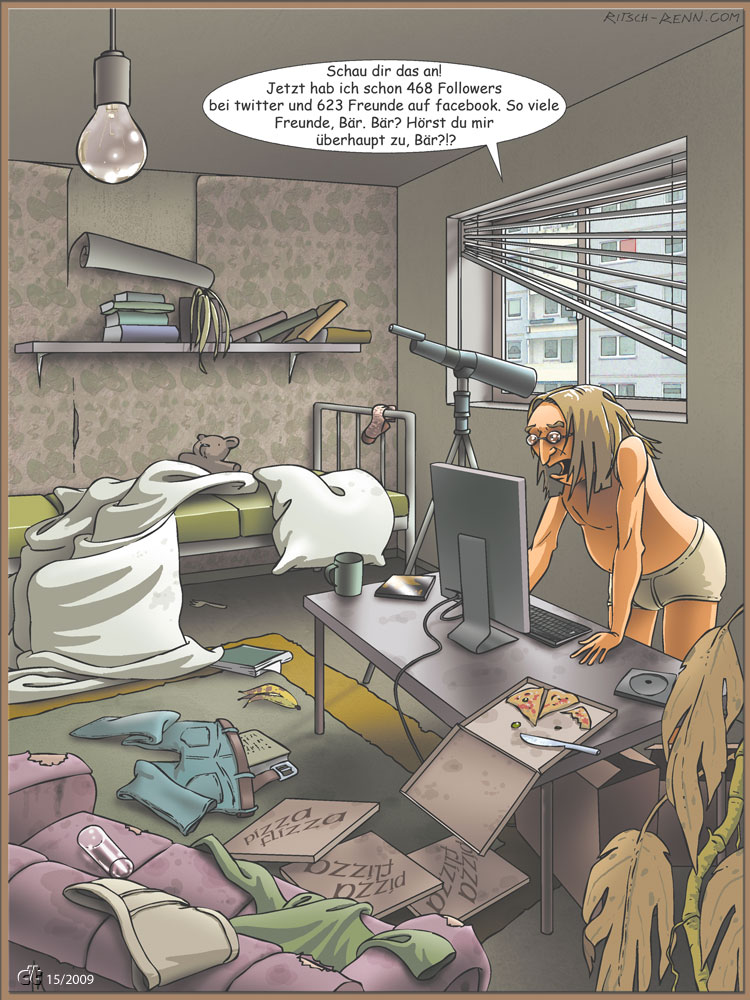

„Im Web2.0 entsteht eine Kultur des Exhibitionismus, die heute mit riesigen Portalen wie MySpace, YouTube, StudiVZ in jedes Zimmer der jüngeren Generationen Einzug hält. […] Hier geben Leute millionenfach die intimsten Informationen über sich Preis, während ihre Eltern vor 25 Jahren noch gegen die geplante Volkszählung protestierten. […] Eine der möglichen Antworten wäre, das ganze als reinen Exhibitionismus abzutun. Eine andere, dass der Exhibitionismus nur genutzt wurde, um sich ein Publikum […] zu schaffen“ [4]

Die ansonsten so anonyme Masse meldet sich massenhaft zu Wort um Zeugen für das eigene Dasein zu schaffen und der eigenen Existenz eine unverwechselbare Gestalt zu geben. Wir wollen eben der Sender sein, wir sind das »Mitmachweb«.

„Und hier ist niemand, der sie korrigiert, zurechtweist oder auf das eigene Versagen aufmerksam macht. […] Es entsteht eine Psychologie gläserner Akteure, bei der alles offen zutage liegt, bei der Irrtum und Umweg, Widersprüchlichkeit und Missverstehen keine Rolle mehr spielen.“ [5]

Wir tummeln uns in digitalen »sozialen Netzwerken« und führen eine riesige Parallelgesellschaft, vergessen aber dass zum Sozialen die unmittelbare Nähe gehört.

„Es ist ein groteskes Missverständnis, wenn die Ferntechnologien uns immer wieder mit dem Hinweis auf ihr inhärentes Sozialkapital schmackhaft gemacht werden. […] Das Soziale zerfällt, wenn der Kontakt mit der physisch wahrnehmbaren Welt abreißt. […] Ebensowenig wie wir Krücken und Prothesen als Indikatoren für überlegene Bewegungsfitness einstufen würden, dürfen wir von der kommunikativen und mediativen Begegnungs- und Interaktionshilfen auf höchstem sozialen und geographischen Distanzniveau erwarten, dass sie unserer schwachbrüstigen »kommunikativen Kompetenz« auf die Beine helfen würden und notorische Sozialmuffel in smalltalkvirtuose Partyhelden und unermüdliche Diskursenthusiasten verwandeln.“ [5]

» Hier gehts zum Teil3

Literatur:

[1] „Ich im Internet — Wie sich die Menscheit im Internet entblößt“, Der Spiegel, Nr. 29, 2006

[2] Chatroom statt Marktplatz — Identität und Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Privatheit“, Ilka Willand, Kopaed 2002

[3] „Leben im Netz — Identität in Zeiten des Internet“, Sherry Turkle, ro 1995

[4] „Digitale Medien in der Erlebnisgesellschaft“, Roberto Simanowski, ro 2008

[5] „Das digitale Nirwanaâ€, Bernd Guggenberger, Rotbuch 1997

Dies ist ein Ausschnitt aus meinem Exposé für die abschließende Prüfung in Medienwissenschaften.

Letzte Änderung: